为了促进新区企业发展和职工成长共同前进,日前,江北新区总工会推出产改宣传平台——“匠心之道新江北”在范旭东事迹展陈馆举行首期活动。

活动中,全国总工会法律工作部副部长黄龙,通过国企、民企、中外合资企业以及江苏地方企业的典型案例,与在场观众分享企业对职工激励机制经验和做法。黄龙表示,这些措施根据企业发展情况可能无法直接照搬,但是可以为相关企业提供借鉴,在实践中,能多出一点具有本地特色的案例,共同推动“产改”工作走深走实。 江北新区“产改”试点单位——南京聚隆科技股份有限公司董事长刘曙阳和南京中网卫星通信股份有限公司党总支专职副书记,公司工会指导员张志全做了主题分享。“广收人才、培养人才、激励人才、留住人才,是我们公司在改革工作中着重体现的四个方面。”刘曙阳说。据悉,公司以有竞争力的薪酬作为主要因素吸纳各界人才,完善薪酬短期、中期、长期激励组合,同时企业还加强职工“幸福感”建设,对员工生活、工作中遇到的困难都会给予一定的关心。 “2019年公司开展‘产改’试点工作,目前,组建了12个职工创新工作室,创造了6项成果,已经创造5000多万元的市场销售,产生了4项技术专利,2021年,公司职工上下团结一致,战胜了疫情带来的困难,超额50%完成全年经营目标,全体职工为此增加2级工资。”张志全说。公司还出台鼓励性规定,职工们可运用自己的创新成果,在公司平台上进行创业。“改革带了积极的变化,企业和员工达成双赢,大家成为目标一致的命运共同体。”张志全表示。

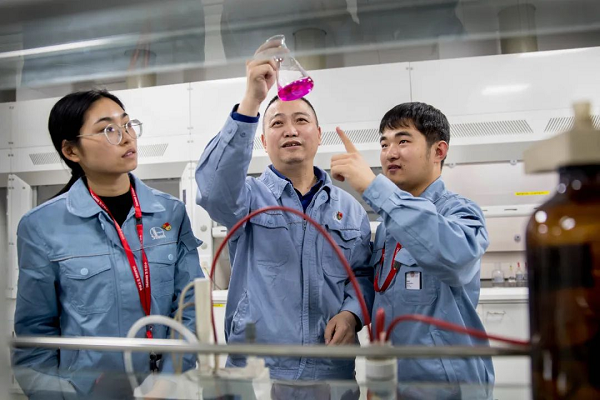

在“产改”的大背景下,产业工人与企业一起前进,最终实现“双向奔赴”。 2021年度南京市劳动模范、江苏中圣压力容器装备制造有限公司项目经理李红说,自己是从几百元工资起步,一步步实现自我价值。“2011年我向厂长提出去项目部,当时我是项目部唯一的女性,原来技术部的领导多次和我说,不适应就赶紧回来。”李红到了新部门积极适应,克服困难,很快就在新岗位上实现自我突破。随着经验的积累,李红的技术专业能力得到同行认可,甚至有别家公司想高薪把她“挖走”,但李红决定留下。“在这里,我做了自己想做的事情,不断实现自我价值,而且待遇也不会比外面差。” 1989年出生的王国州,现在是第六批“南京工匠”、江苏金桐表面活性剂有限公司烷基苯车间工程师、技术组组长,同时他还是南京市级创新工作室的领头人。“公司对我们职工的激励机制不少,也正是因为每个人的努力能得到实打实的激励,每一位员工有了更大的干劲和动力,公司也就有了更多创新活力。”王国州说,“目前年轻员工越来越多,我也在收集大家的建议,希望企业晋升通道能进一步明确,晋升条件可以不断细化,让年轻人有奔头、有方向。” 江北新区有着深厚的实业历史,也有着产业工人主动作为推动企业改革的深刻案例。历史变迁,现如今如何答好企业高质量“发展题”,写好产业工人的“改革卷”至关重要。建立积极向上的企业文化,打造实用有效的创新平台,完善薪酬奖励机制和打通晋升渠道都是“破题”的关键。

江北新区总工会启动社会组织助力产改工作,新区多家企业产改也正在持续、深入进行。

在南钢,实行全员合伙人制,构建起全员效益分成、全员创新激励、职工持股、期权激励以及技术合伙等全方位、多维度的共享激励体系。同时,集体协商集体合同制度已成为南钢职工民主参与、民主决策常态机制; 扬子石化建立了制度体系完善、职位层级合理、导向引领明确的技能操作队伍选聘和管理机制,使员工“成长有通道、发展有空间”;探索形成“三办一练”和“全流程操作”赋能赋智模式,全方位提升技能操作人员岗位能力;在薪酬分配方面,企业也注重向技能操作队伍骨干倾斜; 南化公司也于今年3月出台“产改”实施方案,着重做好强化思想引领、规范制度建设、搭建展现平台、促进赋能提升、引领身心健康、全面关心呵护等多个方面工作。 推进产业工人队伍建设改革,动力是企业,中心是职工。只有解决好产业工人最关心、最直接、最现实的利益问题,才能激发产业工人队伍的内生动力,激励产业工人为新主城的建设发展建功立业。